Rumänien-Rundbrief Nr. 27 - Winter 2006 - ISSN 1433-5867

Der Rumänienrundbrief

... will Informationen verschiedenster Art über Rumänien vermitteln. Er wendet sich sowohl an Touristen als auch an andere interessierte Personen. Die Bandbreite reicht von Reisetipps und Informationen über Projekte und Hilfsorganisationen bis hin zu politischen, geschichtlichen und kulturellen Themen. Ein wichtiges Ziel ist die Vernetzung von Initiativen und Einzelpersonen, die sich mit Rumänien beschäftigen. Diesen soll der Rundbrief als Sprachrohr dienen.

Im Rundbrief kann jeder veröffentlichen, Honorar kann jedoch nicht gezahlt werden. Der Rundbrief erscheint zweimal im Jahr. Er wird ehrenamtlich erstellt, die Einnahmen sind für Druck, Papier und Postgebühren.

Abos über 4

Ausgaben kosten 10 Euro, darüber hinausgehende Spenden sind gern gesehen.

Mehrfachbesteller zahlen ab 4 Hefte

1,50 Euro pro Heft. Alte Ausgaben gibt es, solange der Vorrat reicht.

Leser/innen in Rumänien können den Rundbrief bis auf Widerruf kostenlos

beziehen.

Abo-Bestellungen bitte an: Rumänien-Rundbrief,

Ludwigstraße 37, D-06110 Halle/S., Fax 0345-1701241,

oder per E-Mail: rumaenienrundbrief@web.de.

Texte per Email bitte an:

rumaenienrundbrief@web.de oder per Post (Dateien auf Diskette oder CD) an:

Jens Welscher, Schopenhauer-str. 27, 99423 Weimar.

Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser

Aktuelles

In Siebenbürgen: "Mehr wie zum Leben braucht man nicht."

Die Kommission tagt nachts und wird bewacht (von Jens Langer)

Berichte aus Rumänien und den Rumäniengruppen

Karwoche 2006 (von Gernot Haupt)

Gescheiterte Roma-Integration im Beitrittsland Rumänien (von Stephan Drube)

Behinderte Kinder aus dem Kindergarten der Mallersdorfer Schwestern in Oradea/Rumänien brauchen therapeutisches Spiel- und Übungsgerät (von Manfred Nenno)

Gemeinsam lernen - würdevoll miteinander das Leben gestalten

Rundbrief Jonas e.V. (von Renate Schumacher)

... soweit die Wolken gehen (von Jens Langer)

Nicht ganz normal (von Wasja Budei)

Kurzmeldungen und Nachrichten

Presseecho

Liebe Leserin, lieber Leser,

diesmal hat

sich das Warten über den Redaktionsschluß hinaus

gelohnt, denn es sind noch in letzter Minute lohnenswerte Artikel hinzugekommen

- ebenso einige Fotos, die nach und nach Verwendung finden werden.

Bei einigen Artikeln gibt es leider keine Fotos dazu, weil die mitgelieferten Bilder nicht zu verwenden waren. Fotos, die in word-Dateien eingebunden sind, kann ich nur schlecht wieder extrahieren - und wenn, dann sind sie meist in schlechter Auflösung und Qualität.

Beim Scannen oder bei der Einstellung in einer Digitalkamera immer auf eine möglichst hohe Qualitätsstufe achten. Faustregel: Wenn eine Bilddatei zwischen 500 KB und 2 MB groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß die Qualität ausreichend ist. Alle Fotos bitte im .jpg- oder .tif-Format als Dateianhang verschicken, sie müssen nicht in eine word-Datei eingebunden sein. Dieses Einbinden bläht die Dateien außerdem unnötig auf. Im Text (in der word-Datei) genügt dann ein Hinweis auf die Platzierung der Fotos.

Auch diesmal wieder der bekannte Hinweis zu Veröffentlichungen im Rundbrief: Jeder kann Beiträge zur honorarfreien Veröffentlichung vorschlagen und haftet dabei für Wahrheitsgehalt und die Bestimmungen des Urheberrechts. Ich gehe davon aus, dass mir mit der Zusendung die Erlaubnis zur Veröffentlichung erteilt wird (incl. Veröffentlichung im Internet und Versand per E-Mail). Falls das nicht zutrifft, bitte deutlich kennzeichnen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch und Ihnen

Jens Welscher

In Siebenbürgen: "Mehr wie zum Leben braucht man nicht."

Eine Ethnographie in Wort und Bild

Ausstellung vom 5.-26. November 2006 in der St. Thomas-

Kirche am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg

Klaus Lückert hat sein Ausstellungskonzept vom Juli in der Marheineke-Markthalle beibehalten, jedoch die Ausstellung im Umfang erweitert.

Erstmals zeigt der Ethnologe hier schwerpunktmäßig auch eine größere Zahl von Kinderfotos, die er thematisch unter siebenbürgisch-sächsischen Bezeichnungen wie "Än dr Bauch", "Of dr Goss" oder "En laufanen Gangen" zusammenfasst.

Doch nicht nur diese Tafeln sind dort erstmals zu sehen. Im Mittelpunkt stehen auch jetzt wieder einige jener Frauen, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in eine Minderheitenposition gerieten, weil sie das Land nicht wie die meisten anderen verlassen haben. Besucher, die sich den Gefühlen und Gedanken dieser Frauen nähern möchten, können dies nicht nur über die gezeigten Fotos tun, sondern auch über deren Aussagen. Das Interessante: Bild und Wort gehen hier oft "Hand in Hand"! Die Frauenportraits tragen Titel wie "Ich vermiss niemanden!" oder "Die Nerven weinen in der Nacht!". Auch hier fanden Erweiterungen statt.

Die Exponate (Fotos/Standbilder) wurden erst jetzt erstellt, fußen aber sämtlich auf Lückerts Dokumentarfilmaufnahmen von 1994/95 (Kamera: Martin Stricker, Jürgen Meissl, Ton: Gerhard Krafft). Sie entstanden in Rumänien in den Orten Birthälm, Deutsch-Weißkirch, Fogarasch, Nussbach, Rauthal und Malmkrog.

Eröffnung: 5. November 2006 um 11.30 Uhr

10 Uhr: Gottesdienst mit Pfarrer Müller

anschließend: Pause und Einlass

11.30 Uhr: Eröffnung der Ausstellung durch Pfr. Christian Müller. Kantor Manfred Maibauer wird die Eröffnung an der Orgel mit zwei Stücken von Johann Sebastian Bach begleiten: Choralvorspiel "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir" und Ricercare à 6 voci, Aus dem musikalischen Opfer.

Öffnungszeiten: Die St. Thomas-Kirche am Mariannenplatz ist täglich von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Besuchstermine können im Gemeindebüro, Bethaniendamm 23-27, 10997 Berlin oder unter Telefon 030-612 37 22 vereinbart werden.

Die Kommission tagt nachts und wird bewacht

Aus der Europäischen Kulturhauptstadt 2007

Gespräch mit Dr. Udopeter Wagner, Sibiu / Hermannstadt

Zu unserem Interview-Partner: Dr. Udopeter Wagner, geb. 1947 in Hermannstadt, Dozent für Germanistik an der Lucian-Blaga-Universität daselbst, Brechtforscher, Mitglied der Transsilvanischen Pazifisten. Das Gespräch fand statt am 25.07.06 in Hermannstadt.

Frage: Sie sind im Juli zum Präsidenten einer Kommission berufen worden, die von nachts 2.00 Uhr bis morgens 11.00 Uhr im Kunst-Lyzeum eingeschlossen war - Theater direkt, jenseits von Brecht, ohne jede Verfremdung?

Udopeter Wagner: Das Ganze war ein Echo auf Gesetzesübertretungen aus dem Unterrichtswesen. Es hatte einen Korruptionsskandal gegeben während der Reifeprüfungen. Dem sollte durch drastische Sicherheitsmaßnahmen ein Riegel vorgeschoben werden. Ich musste ein Team von Lehrern beaufsichtigen, die die Themen für den Wettbewerb zur Besetzung von freien Lehrerstellen für Referendar/e/Innen auszuarbeiten hatten. Ein Kontakt nach draußen war unmöglich, weil der Ausgang von einem Gendarmerieposten besetzt war, bei dem auch ich mich ausweisen musste. Um 9.00 Uhr früh kamen dann Direktor und Direktorin aus Mediasch und Agnita, um die verriegelten Umschläge mit den Wettbewerbsfragen in Empfang zu nehmen.

Frage: Sie haben jüngst rasch hintereinander 2 Brechtbücher geschrieben und publiziert, ein längerer Beitrag für die "Allgemeine Demokratische Zeitung für Rumänien" wird derzeit zum Druck vorbereitet. Widmen Sie da nicht Ihre Zeit und Kraft einem literarischen Denkmal, dessen Verfallsdatum längst überschritten ist?

Udopeter Wagner: Bei den Germanisten in Cluj/Klausenburg veranstaltete während meines Studiums im Jahre 1968 der Lektor Klaus Hammer als Gastdozent aus der DDR einen Brecht-Kurs. Ich aber schrieb - immerhin - meine Diplomarbeit über Bobrowski. Ab 1976 beschäftigte ich mich direkt mit Brecht. Damals "brechtete" es überall. Bei Tagungen konnte ich dann erste Beiträge leisten. Bald hielt ich eine Brecht-Sondervorlesung für das 4. Studienjahr. Nach dem Brecht-Jubiläum 1976 verstärkte sich mein Interesse noch, und ich publizierte in den "notaten" des Berliner Brecht-Archivs zur Brecht-Rezeption in Rumänien. Daneben war ich ständig mit siebenbürgischer Literatur befasst: 1979 erschien der 1. Band unserer Geschichte der siebenbürgischen Literatur. Aber zurück zu meinen Anfängen: Von 3 eingereichten Themen wählte mein Professor Brecht aus. 2004 wurde dann meine Dissertation gedruckt: "Zur Rezeption des literarischen Werks von Bertolt Brecht in Rumänien" (Verlag der Universität "Lucian Blaga": Hermannstadt 2004). Das andere Buch heißt "Bertolt Brechts innovatorische Leistung" (ebd. 2004). Es handelt sich um den Druck meiner Hermannstädter Brecht-Vorlesung, ergänzt durch Studien, die mir der Katholische Akademische Austausch-Dienst (KAAD) in München und Wien ermöglichte. Ich räume ein, Brecht ist heute nicht gerade ein heißer Tipp, aber der meistgespielte Autor nach Shakespeare. Vernünftige Leute beteiligen sich nicht an der Demontage Brechts aufgrund seiner politischen Ansichten. Sein Werk bleibt offen - auch für spätere Zeiten.

Frage: Zu einem ganz anderen Autor! Im Vorjahr ist Viktor Roths Roman "Andreas Waldhütter" erstmalig erschienen (Honterus-Verlag: Hermannstadt 2005) - 70 Jahre nach dem Tod des Verfassers. Warum soll ein Germanist, warum soll ein normaler Leser sich dieser Spätgeburt widmen?

Udopeter Wagner: Schon auf den diesjährigen Literaturtagen in Reschitza habe ich ausgeführt, dass das Interesse vorrangig kulturgeschichtlich ist. Es wird das Leben auf einen evangelischen Pfarrhof an der Wende zwischen 19. und 20. Jahrhundert literarisch gestaltet und werden Formen des Miteinwanderns in die sächsische Gemeinschaft geschildert. Außerdem appelliert der Autor an uns, Kräfte zu mobilisieren, die für den Fortbestand unserer Gemeinschaft wirken. Dieser Appell sollte auch nach 70 Jahren noch offene Ohren und Herzen finden. Denn eine Gemeinschaft besteht auch weiter, wenn sie nur klein ist, wenn sie sich nicht selbst aufgibt. Man darf aber auch zugeben, dass das Buch langweilig ist. Andererseits enthält es auch ganz aktuelle Züge: Da kommen z. B. Professoren aus Deutschland zu Andreas Waldhütter und staunen, dass dieser Dorfpfarrer Bücher liest und überhaupt kulturell bescheid weiß. Dazu gehört auch, dass die Pfarrfrau ihrem Mann aus Deutschland ins "Bärenland" folgt - in ein Exoticum, wie Leute heute etwa hierher reisen, als ginge es zum Survival-Training.

Frage: Die Bibliothek des Lehrstuhls für Germanistik an der Fakultät für Literatur und Theaterwissenschaft macht auf den allerersten Blick einen gut ausgestatteten Eindruck. Was fehlt?

Udopeter Wagner: Es fehlt die klassische deutsche Literatur. Für Seminare bekamen wir aus der BRD in den siebziger Jahren ganze Klassensätze zum Arbeiten. Inzwischen sind viele abhanden gekommen, ohne dass Ersatz in Aussicht steht.

Frage: Sagen Sie bitte etwas über den Zugang zum Studium, zu Vorlesungen und Berufschancen?

Udopeter Wagner: Seit 4 Jahren führen wir keine Aufnahmeprüfungen mehr durch: Die Unterlagen werden direkt mit den Fächernoten, die für uns interessant sind, eingereicht. Wir verfügen für Philologie über 60 Plätze auf Anwartschaft, über 40 Plätze für Anwärter auf Angewandte Fremdsprachen. Vor 1989 gab es 3 Bewerbungen auf einen der 20 Studienplätze. Heute gibt es immerhin ausreichend Bewerbungen, auch wenn sich der Schwund der Deutschen bemerkbar macht.

Frage: Wie sieht die Zukunft der Germanistik in Hermannstadt aus?

Udopeter Wagner: Für absehbare Zeiten weder zu rosig noch zu schwarz. Mit der EU-Integration Rumäniens werden sich Zugang ins und Aufenthalt im Ausland erhöhen. Soweit das Deutschland betrifft, handelt es sich um Arbeitsplätze, für die die deutsche Sprache notwendig ist. Insgesamt werden wir an der Universität und in der Stadt übergehen müssen von Deutsch als Muttersprache (DAM) zu Deutsch als Fremdsprache (DAF). In Hermannstadt herrscht Sympathie für deutsche Sprache und Kultur.

Frage: Was halten Sie von der anderen Europäischen Kulturhauptstadt 2007, Luxemburg?

Udopeter Wagner: Ich bin selbst in Luxemburg gewesen, und bei der Romanistik gibt es einen flämischen Kollegen, der von dem Fiasko erzählt hat, als Luxemburg schon einmal Kulturhauptstadt war - zusammen mit Brüssel. Da Luxemburg diesmal 90 % der Lasten tragen soll, kann es also nur gut für Hermannstadt ausgehen. Vor über 850 Jahren kam ein Großteil der Einwanderer aus Luxemburg. Momentan gibt es keine Kontakte.

Frage: Nach Universität und Brecht möchte ich Sie abschließend zum Komplex "Siebenbürger Sachsen" um Auskunft bitten. Welche Rolle spielt das Sachsentum heute noch nach mehr oder weniger schleichender Auswanderung seit den fünfziger Jahren und dem rasenten Exodus in den 90er Jahren (so dass heute statt der einst 170.000 von etwa 16.000 ausgegangen werden muss)?

Udopeter Wagner: Nach den beiden letzten Wahlen haben die Siebenbürger Sachsen im Rathaus von Hermannstadt die Mehrheit - durch die Stimmen der Mehrheit von 99 %. Bei diesem Stimmverhalten wurden "deutsche Tugenden" vorausgesetzt, die es heute auch nicht mehr selbstverständlich gibt. In unserer Stadt boomt die Rolle der Siebenbürger Sachsen. Die Deutschen ziehen unseren Bürgermeister auch als Vermittler in Bukarest hinzu, wenn es um entsprechende Fragen geht. Unsere Brückenfunktion zwischen Zentral Europa und Südost Europa wird inter-national immer wieder angesprochen.

Frage: Wie sieht die Zukunft der Sachsen aus?

Udopeter Wagner: Biologisch nicht rosig. Von 16.000 Siebenbürger Sachsen sind die meisten über sechzig. Der Trend der Jugend nach Westen bleibt. Wir versprechen uns Blutzufuhr aus dem Westen. Es könnte sich ja auch einmal eine größere Anzahl Deutsche im Lande niederlassen. In der Zwischenkriegszeit sind viele Österreicher und Deutsche hergekommen.

Frage: Sie gehören der Gemeindevertretung der Stadtpfarrkirche an, dem zahlenmäßig größeren Gremium neben dem Kirchgemeinderat. Wie christlich muss/darf man für dieses kirchliche Ehrenamt sein?

Udopeter Wagner: Vor meiner Wahl in die erwähnte Gemeindevertretung verfügte ich über keine besondere Stellung innerhalb der Evangelischen Kirche. Aktive Partizipation also kann kein Kriterium für meine Wahl gewesen sein. Vielleicht spielten eine Rolle meine soziale Stellung innerhalb der sächsischen Gemeinschaft und mein Eintreten für sie in Publizistik und Literaturunterricht. Und selbstverständlich habe ich mich in der Ceaucescu-Zeiten nie gegen die Kirche gewendet. Ich habe immer dazugehört und an allen Handlungen von Konfirmation bis Trauung und Taufe der Kinder teilgenommen.

Frage: Ganz zum Schluss: Ist es vorstellbar, dass in einem Werkkreis einer Kirchgemeinde der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien rumänischsprachige Teilnehmern zu verstehen gegeben wird, sie sollten besser nicht mehr kommen?

Udopeter Wagner: Würde man ganz offiziell anfragen, bekäme man keine Hindernisse benannt. Aber inoffiziell kann man zu verstehen bekommen, dass die Sprachbarriere hinderlich ist.

Ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Jens Langer

Karwoche 2006

Impressionen einer Reise zu den Roma in Rumänien

von Gernot Haupt

Samstag, 8.

April 2006

(Internationaler Roma-Tag)

Früh am Morgen fahre ich nach Oberwart, dort findet anlässlich des internationalen Roma-Tages eine Veranstaltung statt: "Roma und die Medien". Die Besetzung am Podium ist hochkarätig, der Intendant des ORF Burgenland, Radio-Journalisten, Wissenschafter, Roma-Vertreter. Die Teilnahme im Publikum ist eher mager, viele Gesichter kenne ich, Roma selbst sind nur ganz wenige gekommen.

Am Nachmittag geht's weiter nach Wien, dort ist von einer Gruppe neuer Roma-Vereine eine Kulturveranstaltung angekündigt. Am Programm steht zwar eine falsche Adresse, die Veranstaltung beginnt zwar erst 2 Stunden später als geplant, dafür ist der Saal mit über 500 Personen voll, dementsprechend ist auch die Stimmung. Im Publikum sitzen, tanzen und singen vorwiegend Roma aus Ex-Jugoslawien, die Laien-Schauspieler in den Theaterstücken und die Sängerlinnen der Musikdarbietungen sprechen Serbisch, manchmal auch Romanes. Den Höhepunkt erreicht die Stimmung bei den Volkstänzen aus ihrer Heimat. Da drängen auch Männer aus dem Publikum auf die Bühne, um mitzutanzen. Danach gehen die meisten Roma nach Hause, Harry Stojka, als Highlight der Veranstaltung angekündigt, spielt vorwiegend vor jungen Wiener Gadje.

Sonntag, 9. April 2006 (Palmsonntag)

Ich sitze im Auto und fahre nach Timisoara. Ich habe acht Stunden Zeit, um über die gestrigen Eindrücke nachzudenken, über die Chancen, die sich für die Volksgruppe ergeben würden, wenn die gute Organisationsstruktur der autochthonen österreichischen Roma sich mit der Energie und dem Potenzial der Roma mit Migrationshintergrund verbündete.

Und ich habe acht Stunden Zeit, so lange übrigens, wie ich mit meinem alten Auto von Wien nach Bregenz brauche, um mich auf die Begegnung mit einer anderen Welt vorzubereiten, auf Häuser ohne Strom, ohne Wasser, ohne Fenster, ohne dichtes Dach, auf Menschen ohne Dokumente, ohne Krankenversicherung, ohne Existenzminimum, auf Roma in Rumänien.

Montag, 10. April 2006

Ich nütze diesen Tag, um in der Bibliothek der West-Universität in Timisoara neuere Literatur in Rumänisch über Roma zu suchen. Ich finde aber nur etwa zehn Bücher, manche davon Übersetzungen aus dem Französischen, die meisten kenne ich schon. In den Zeitschriften gibt es mehrere Artikel, ich kopiere etwa 500 Seiten, was in der Kopierabteilung großes Erstaunen hervorruft.

Dienstag, 11. April 2006

Um 9:30 Uhr fahre ich mit M. und R. nach P. Leider hat R. nur bis maximal 14:00 Uhr Zeit, also müssen wir um 13:00 Uhr bereits wieder in P. abfahren, um rechtzeitig in Timisoara zurück zu sein. R. ist Geschäftsführer des Nachtasyls. Pater Berno hat die Bewilligung von Renovabis erhalten, die Jugendfarm in Bacova auszubauen, also werden die "alten" Bewohner und die Frauen mit Kindem demnächst nach Bacova übersiedeln.

Ich erkläre R. unterwegs ein wenig das Projekt. In P. erwartet uns Frau B. am Hauptplatz und wir gehen gemeinsam ins Bürgermeisteramt, das heißt, vorbei an Schiebetruhen in den Keller, wo sich das Wahllokal befindet und wo wir uns bei mitgebrachten Keksen und einem Kaffee, den uns die Sekretärin der Bürgermeisterin bringt, unterhalten können. Kurz nach unserem Eintreffen kommt auch Th., der neue Mitarbeiter. Im Laufe des Gespräches stellt er sich vor:

Er ist 30

Jahre alt und hat drei Kinder. Er hat das Gymnasium mit dem Schwerpunkt

Mathematik und Physik abgeschlossen, dann ein Jahr an der Universität

Sozialarbeit studiert, musste dies aber wegen Geldmangels abbrechen, hat dann

als Aushilfslehrer in Freidorf und einige Monate als Arbeiter bei Zoppas

gearbeitet. Er ist Präsident der "Allianza pentru Unitatea Romilor" (Allianz

für die Einheit der Roma), einer Organisation, die es seit einigen Wochen in P.

gibt und die eine Zone von 50 km2 betreuen wird, also bis Timisoara auf der

einen Seite und bis zur Grenze auf der anderen Seite. Dieser Verein ist

gleichzeitig Mitglied der "Associatia socialculturale a Romilor din Banat"

(Soziokulturelle Vereinigung der Roma des Banat). Ziel dieser Organisation ist

es, kulturelle Aktivitäten zu setzen, z. B. einen Ball zu organisieren. Nach

Ostern wird eine große Roma-Feier im Kulturhaus in Pe. stattfinden. Die

Organisation versteht sich als Interessensvertretung der Roma gegenüber der

Gemeinde. Er hat mit der Bürgermeisterin vereinbart, dass sie ein Büro im

Kulturhaus bekommen, das sie für die symbolische Summe von 25.000 alte Lei

(0,75 E) pro Monat auf fünf Jahre gemietet

haben.

Geplant ist, dass die traditionelle Kunst des Ziegelbrennens wiederbelebt wird und dass die Roma vom Bürgermeisteramt das Holz erhalten, damit für jede Familie zumindest ein Raum selbst gebaut werden kann. Derzeit sind die Häuser der Roma nicht im Stadtplan verzeichnet, nur vier Häuser scheinen offiziell auf, die anderen sind von den Kindem oder Geschwistern auf dem Grund rund um das Haus illegal errichtet worden. Geplant ist auch ein Stromanschluss für jedes der Häuser. Nach dem Gesetz 430 soll im Bürgermeisteramt ein Büro mit EU-Finanzierung entstehen. Nächstes Jahr wird auch die Associatie Nationale in P. tagen. Außerdem soll eine eigene Schule für Roma-Kinder entstehen, in der auch muttersprachlicher Unterricht erteilt wird. Th. erklärt, dass die Roma untereinander immer noch Romanes sprechen. Er kennt Calin Rus vom Inter-kulturellen Zentrum in Timisoara wie ich sehr gut und arbeitet intensiv mit ihm zusammen.

In Pe. sind 48 % der Schulkinder Roma-Kinder. In P. besuchen nur ca. 40 % der Roma-Kinder die Schule. In Familien mit vier Kindern gehen maximal zwei Kinder in die Schule. 15 Kinder müssten in die Sonderschule nach Timisoara gehen, wenn die Kommission dies beschließt. Das kann auch gegen den Willen der Eltern passieren, da das rumänische Gesetz die Schulpflicht vorsieht, aber de facto kann nichts dagegen unternommen werden, wenn die Eltern die Kinder nicht nach Timisoara ins Internat geben. Dieses Internat kann wöchentliche oder monatliche Heimkehr der Kinder ermöglichen.

M., unser Freund vom Jugendamt, hat mit der Rudolf-Walter-Stiftung vereinbart, dass ein Platz für einen 18-Jährigen zur Ausbildung frei steht und bietet an, dass eine geeignete Person dafür gesucht werden soll. Frau B. erzählt, dass sie für 60 Kinder Gratis-Schulsachen organisiert hat. Sie zeigt mir auch die Aufzeichnungen, die sie über die Familien gemacht hat. Sie legt mit sauberster Handschrift eine Seite über die Familie an, in der sie gearbeitet hat. Für jede Person in dieser Familie wird ein eigenes Blatt angelegt, auf dem die entsprechenden Dokumente (Geburtsurkunden, Heiratsurkunden, Meldezettel usw.) vermerkt sind, die bereits organisiert wurden. Ich rege an, dass bei den erledigten Dokumenten auch das Datum vermerkt wird, wann diese übergeben wurden.

Frau B., die früher Leiterin des staatlichen Kinderheimes war, erklärt uns den Zuwachs an Anfragen um Papiere damit, dass sie nun in Pension ist und die Roma keine Angst mehr haben, dass ihnen die Kinder abgenommen werden, wenn sie registriert sind. Sie wünscht sich, mit Th. zusammenzuarbeiten, und schlägt vor, dass er mindestens eine halbe Anstellung bekommt, da so viel Arbeit zu erledigen sei. Ich stimme dem zu.

Anschließend gehen wir ins "teren", ins Feld.

Frau B. führt uns in ein Haus, das der Gemeinde gehört. Wir gehen über den Hof, ich muss mich mehrmals bücken, da Stricke gespannt sind, auf denen aber keine Wäsche hängt. Wir betreten ein Haus, es kommt uns ein junges Mädchen entgegen, das Frau B. offenbar kennt. Sie umarmen sich, Frau B. erklärt uns, dass das Mädchen bei ihr im Kinderhaus gewohnt hat.

Wir sitzen in einem Raum mit drei Betten, hier leben vier Personen, es gibt einen Kasten, keinen Tisch, einen Sessel. Der Holzboden ist mit Teppichen ausgelegt, die Frau, der Mann und das Mädchen ziehen ihr Schuhe draußen aus, ich auch, auch Frau B. zieht ihre Schuhe aus, M. und Th. nicht, als sie später dazu kommen. Der Plafond ist mit Wasserflecken überzogen, man sagt uns, dass das Dach kaputt ist und dass es hereinregnet. Quer im Raum hängt eine Wäscheleine, daran eine Damenunterhose, niemand stört sich daran, dass sie über unserem Kopf baumelt, während wir auf dem Bett sitzen, denn Sessel oder Tisch gibt es nicht. Die Frau bedrängt Frau B. mit Fahrkarten, die sie bezahlt haben möchte. Sie hat ihren kranken Schwiegervater im Krankenhaus in Timi-soara besucht, Frau B. unterstützt sie, aber M. und ich müssen das Ansuchen ablehnen, da Reisen nicht bezahlt werden können, weil Einzelfallhilfe nicht primäres Ziel des Projektes sind.

Der Mann der Familie kommt etwas später und betont, dass Frau B. ihnen Geburtsurkunden und Heiratsurkunden besorgt hat. Er hat einen roten Ausschlag im Gesicht und sollte sich behandeln lassen, aber er kann nicht, weil sonst sein Einkommen als Tagelöhner für die Familie ausfällt. Er verdient 200.000 Lei (5,70 Euro) am Tag, aber leider findet er nicht jeden Tag Arbeit. Wenn jemand mehr als die Sozialhilfe von 850.000 Lei (24,20 Euro) im Monat verdient, wird ihm die Sozialhilfe gestrichen. Der Euro wird derzeit bei ca. 35.000 Lei getauscht.

Wir gehen weiter ins nächste Zimmer. Es ist etwas größer, es gibt keine Teppiche auf den rohen Holzbalken, in der Ecke ist ein Herd, auf dem ein Topf vor sich hinkocht. Dort wartet eine junge Frau auf uns. Es gibt vier Betten und ein Gitterbett, in dem das behinderte Kind schläft. An der vorderen Längsseite ist ein zusätzlicher Querbalken angebracht, der mit Filz und Stoffresten umwickelt ist, offenbar um Verletzungen zu verhindem, wenn sich das Kind an den Gitterstäben hochzieht und zu stehen versucht. Es ist blind und kann nicht gehen. Lange wird darüber diskutiert, wer für den Transport ins Krankenhaus zahlen muss, da eine neue Untersuchung der Augen notwendig ist. M. erklärt, dass die Gemeinde für den Transport aufkommen muss, dass aber nach seinen Informationen aus dem Krankenakt eine Operation des Kindes diesem das Augen-licht nicht wieder zurückbringen würde. Der Ehemann der jungen Frau ist für fünf Jahre im Gefängnis. Den Grund habe ich mich nicht zu erfragen getraut. Frau B. sagt zur jungen Frau, dass sie bestätigen soll, von ihr Ausweise erhalten zu haben, diese tut so, als wüsste sie nichts davon, Frau B. streicht ihr über die Wangen, was sie sagt, wird nicht übersetzt. Ich verabschiede mich.

Ganz ähnlich im nächsten Zimmer. Hier wohnen acht Personen mit der Großmutter. Es gibt aber nur fünf Betten. Sechs Kinder hat die Familie, drei gehen in die Schule, drei nicht. Ein kleines Mädchen steht mit der Schultasche am Rücken und mit großen Augen in der Mitte des Raumes. Auf die Frage, warum die anderen Kinder nicht in die Schule gehen, sagen sie, eines sei zu jung, eines wolle nicht mehr und eines sei leicht behindert und müsste in die Sonderschule.

Auf dem Weg nach draußen frage ich R. nach dem Wasseranschluss. Es gäbe Trinkwasser an der Außenseite des Hauses. R. sagt, dass er es schade findet, dass sie im Garten nicht etwas anbauen. Es stimmt, der Garten ist eine einzige Lehm- und Müllhalde.

Th. bleibt zurück, wir lassen Frau B. in Pe. aussteigen und vereinbaren, dass ich morgen zurückkomrne und sie um 9:45 Uhr vor der Kirche abhole.

Nach unserer Rückkehr nach Timisoara lege ich mich kurz ins Bett, um die Eindrücke zu verarbeiten. Kurz darauf schlafe ich ein, vielleicht sind solche Bilder nur im Traum zu bewältigen.

Am Nachmittag suche ich in einer Buchhand-lung nach dem Buch von Viorel Achim mit den Dokumenten über die Deportation von Zigeu-nern nach Transnistrien. Zu meiner großen Überraschung ist es in einer Buchhandlung tatsächlich lagernd. Ich setze mich in ein Restau-rant am Hauptplatz, Piazza de Libertate, vor der Oper. Ein kleines Mädchen, keine zwölf Jahre alt, kommt vorbei und bettelt. Der Kellner scheucht es weg, es läuft ein paar Schritte, dann kommt es wieder. Ein anderes Mädchen, dem ein Arm fehlt, kommt betteln. Zwei junge Frauen am Nachbartisch geben ein wenig Kleingeld. Als sie zahlen und gehen, sehe ich, dass eine von den beiden auf Krücken geht. Haben die Menschen deshalb kein Mitleid mit Roma, weil sie nicht ein ähnliches Leid erfahren haben?

Ich blättere ein wenig im Dokumentenband und finde auch bekannte Namen von Dörfern aus dem Kreis Timis, Peciu Nou z. B., ein Dorf ganz in der Nähe. Aus all diesen Dörfern wurden Roma unter Antonescu nach Transnistrien deportiert. Und ich lese, dass es eine regelrechte Panik unter den Roma gegeben hat, dass die Deportation nicht nur einige von ihnen betreffen könnte, sondern dass die Aktion auf alle ausgedehnt werden könnte. Und ich lese, dass die lokalen Behörden die Deportation dazu benutzt haben, um die verbliebenen "Zigeuner" unter Druck zu setzen, dass die Schwaben Gerüchte von der totalen Umsiedlung der "Zigeuner" in Umlauf setzten, dass sie angekündigt haben, die frei werdenden Gebiete würden mit Deutschen aus dem Altreich besetzt. Was muss diese Erfahrung im kollektiven Gedächtnis der Roma hinterlassen haben? Das muss ein wichtiger Teil in meinem Frageraster werden.

Am Abend gibt es Sarmale mit Mamaliga bei M. und L. Und als Nachspeise Omeletten mit Schokolade und Schlag.

Mittwoch, 12. 04. 2006

Um 7:00 Uhr rumänischer Zeit (6:00 Uhr MEZ) stehe ich auf. Dann quäle ich mich durch den Verkehr zu L. Unterwegs wollte ich ursprünglich noch in der Kathedrale Kerzen kaufen für das Grab von R. Angesichts des totalen Verkehrsstaus gebe ich diesen Plan auf, ich wäre sonst nicht rechtzeitig bei L. gewesen. L. erwartet mich schon und wir brechen gleich auf.

Vorbei an der lulius Mall, dem angeblich derzeit größten Europäischen Einkaufszentrum mit 83.000 m2 Verkaufsfläche und 210 Geschäften, fahren wir auf die Landstraße, die von der STRABAG hergerichtet worden ist, Richtung S. Unterwegs kommt es zu einer angeregten Diskussion über die Motive meines Handelns, darüber, warum wir in unseren Ferien nach Rumänien kommen und Geld in eine Gruppe investieren, in die in Österreich niemand Geld investiert und in die auch in Rumänien niemand Geld investieren würde. Sie sagt, dass sie uns nicht versteht, sie würde lieber für sich arbeiten. Sie gesteht auch, dass sie zusätzliche Jobs hat. Das Geld verwendet sie dazu, sich neue Kleider, neue Schuhe zu kaufen. Obwohl wir bereits beim Wegfahren davon gesprochen haben, dass ich auf das Grab, auf den Friedhof gehen möchte, hat sie Stöckelschuhe an, ganz spitze, wie sie derzeit modern sind. Aber sie hat sich für A. Zeit genommen, A., unsere 80-jährige Freundin, die derzeit allein in P. wohnt und die niemanden mehr zum Reden hat, seit ihr Bruder auf der Fahrt zu uns nach Österreich tödlich verunglückt ist und seit ihre Schwester, die dann bei ihr gewohnt hat, gestorben ist. L. telefoniert einmal pro Woche über eine Stunde mit A. Sie wird A. besuchen, während ich mit Frau B. im "teren", im Feld sein werde. Für A. hat

sie auch Philadephia-Butter eingepackt.

Wir sind ca. 30 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt am Treffpunkt mit Frau B. in P. eingelangt. Das Gespräch entwickelt sich immer mehr zu einem Streitgespräch, in dem ich L. zu erklären versuche, was ich unter Identität verstehe, was ich unter Wesensmerkmalen ethnischer Gruppen verstehe und warum ich nicht glaube, dass man diese von außen erkennen oder bestimmen könne. Ich versuche ihr verständlich zu machen, wie schlimm es in meinen Augen ist, dass man Zigeuner mit bestimmten Wesensmerkmalen identifiziert, dass man glaubt, man könne an ihrer Abstammung erkennen, was für Menschen sie sind. Sie glaubt mir nicht. Darauf kommt es mir aber auch nicht an.

Pünktlich um 9:45 Uhr steigt Frau B. zu uns ins Auto und wir fahren gemeinsam ins Bürgermeisteramt, wo wir bereits am Vortag waren. Th. wartet dort auf uns. Wir holen noch einen jungen Burschen aus der 12. Klasse ab, vielleicht 17 Jahre alt, der Deutsch kann und der mir übersetzen soll. Er begleitet uns. L. setzen wir bei A. ab, dort werden auch unsere mitgebrachten Kleider, Decken, Süßigkeiten für die Kinder ausgeladen. A. begrüßt uns nur kurz, sie scheint in guter körperlicher Verfassung zu sein, was mich sehr freut. Sie sagt mir auch gleich, dass sie den ganzen Winter über nicht krank geworden ist, dass sie nicht krank wurde, als sie die Milch von ihrer grippigen Nachbarin getrunken hat. Mit dem Auto fahren wir schließlich ins Roma-Viertel, das "Ziganie" heißt.

Der Weg ist zu meiner Überraschung mit fest gewalztem Schotter repariert. Ich frage, warum das gemacht wurde. Th. erklärt mir, dass es ein Wahlversprechen der neuen Bürgermeisterin war, das sie nun eingelöst hat. Der erste Teil des Weges ist nun viel besser zu befahren. Der letzte Teil, dort, wo es wirklich zu den Roma hingeht, ist nur lose aufgeschüttet, der Kies wurde nicht verfestigt. Ich nehme mit dem Wagen Schwung, versinke aber fast bis zur Achse in diesem aufgewühlten Steinhaufen, komme gerade drüber. Dahinter, wie gewohnt, wie seit Jahren, die tiefen Furchen, die Löcher, die mein Auto schräg stehen lassen, voll von braunem Wasser, das wegspritzt, wenn man hinein fährt. Im ersten Haus, in das uns Frau B. führt, ist die junge Mutter nicht zu Hause. Wir werden später aber nochmals dorthin zurückkehren. Wir werden in ein zweites Haus eingeladen. Das Strohdach ist auf der Giebelseite mit einigen rostigen Blechen notdürftig verbarrikadiert, damit der Schnee und der Regen nicht direkt auf den Plafond der ebenerdigen Hütte niedergehen können.

Im Haus treffen wir ein junges Pärchen. Ein Bursch, ein Mädchen, vielleicht 15 oder 16 Jahre alt, und ein kleines Kind. Frau B. fragt sie, ob sie ihre Urkunden beisammen hätten, und es stellt sich heraus, dass der junge Mann keinen Meldezettel hat. Er war im Gefängnis und er braucht unbedingt einen Meldezettel, damit er um eine Stundung der Strafe ansuchen kann. Er wurde auf Bewährung freigelassen und muss die Strafe von 700.000 Lei (19,90 Euro) in Raten abstottem. Später, in einem anderen Haus, wird sich herausstellen, dass das Mädchen bereits eine größere Tochter hat, die derzeit bei ihrer Großmutter untergebracht ist. Am Boden der Hütte liegt ein Betonstein, in den Glühspiralen eingelegt sind, das ist die Heizung. Die Hütte ist überheizt, binnen kürzester Zeit sind zehn Personen auf 10 m2 versammelt. Es entsteht eine schwüle und dampfige Atmosphäre. In der Hütte selbst ist ein großes, breites Doppelbett, ein Tisch, ein Sessel, ein kleiner Kasten. Frau B. bemüht sich, uns zu verdeutlichen, für wen sie bereits Dokumente besorgt hat. Auch der 18jährige Bursch ist da, den Frau B. bei ihrer Arbeit entdeckt hatte, der bis heute noch keine Geburtsurkunde hat, der nicht existiert, der damit auch kein Recht auf Schulbesuch, auf Familienbeihilfe, auf Krankenversicherung, auf Sozialhilfe hat. Frau B. erklärt uns, dass der Akt seit 6 Monaten in Bukarest liegt, bis jetzt unbearbeitet. Die anderen Betroffenen bestätigen bereitwillig, dass sie diese Dokumente erhalten haben. Th. mischt sich in das Gespräch ein, aber offenbar hatte er mit den Betroffenen bisher noch keinen Kontakt. Nachdem mir bereits mehrere Details erklärt wurden, bitte ich darum, mein Aufnahmegerät einschalten zu können, weil ich mir das nicht alles merken kann und weil ich eine Reportage machen möchte. Alle sind damit einverstanden. Nach einiger Zeit verlassen wir dieses Haus und werden eingeladen, uns jene Hütte anzusehen, die vor wenigen Tagen zusammengebrochen ist.

Wir kommen zu diesem Haus, auf der Vorderseite sieht es noch so aus wie alle anderen. Auf der Rückseite ist die Hälfte zusammengebrochen, regelrecht zerbröselt. Die Lehmziegel liegen noch am Boden, der Dachfirst hängt nur mehr schräg am Haus. Man erklärt mir, dass hier eine alte Frau gewohnt hat mit einigen Kindem, die inzwischen in anderen Häusern Zuflucht gefunden haben. Gott sei Dank wurde beim Einsturz niemand verletzt.

Gleich nebenan wohnt eine Frau, die uns sehr bedrängt, dass wir auch ihr Haus besuchen. Sie wohnt alleine mit neun Kindern, sie zeigt uns ihr Haus, es sieht ganz ähnlich aus wie alle anderen. Ein Raum, drei Betten, ein Kasten, sonst nichts. Sie beklagt sich darüber, dass sie keinen Strom hat und bittet uns, doch dafür zu sorgen, dass sie mit ihren neun Kindern doch endlich auch an den Strom angeschlossen wird. Mein Übersetzer erklärt mir, dass es "um die Wahrheit zu sagen" hier nur Strom auf Diebstahl gibt. Es gibt keinen offiziellen Anschluss, man müsste einen Zähler installieren, das hat aber hier fast niemand. Die Kinder essen trockenes Brot, es ist Mittagszeit.

Relativ bald verlassen wird dieses Haus, Frau B. geht voraus, die Mutter redet auf den Übersetzer ein, dass Frau B. nicht allen hilft. Sie jedenfalls kommt sich benachteiligt vor. Wir besuchen noch ein weiteres Haus, in dem die alte Frau aus dem zusammengebrochenen Haus vorübergehend wohnt. Es ist finster, auch das Hineinschrauben der einzigen Glühbirne am niedrigen Plafonds hilft da wenig, es liegt ein modriger Geruch in der Luft, sie sitzt in einem Bett, sie kann Deutsch, sie redet mich auf Deutsch an, sie fleht uns mit Gebetsformeln an, die sie offenbar noch von den Schwaben hier gelernt hat. Sie könne nicht mehr gehen, sie sei gelähmt, sie wisse nicht, wohin, nachdem ihr Haus zusammengebrochen ist. Sie habe ihr ganzes Leben in der Kolchose gearbeitet, jetzt bekomme sie 500.000 Lei Pension (14,20 Euro), davon könne sie nicht leben. Th. erzählt uns, dass sogar gestern, bei Regen, die Sozialhilfeempfänger mit der Hilfe der Bürgermeisterin den Wiederaufbau des Hauses begonnen hätten.

Einige, wenige Betonziegel habe ich gesehen, die dazu dienen sollen, dieses Haus wieder aufzubauen. Allerdings, das muss gesagt sein, sehe ich, wie ein alter Traktor mit einem noch älteren Anhänger eine Fuhre Schotter vor dem ehemaligen Haus ablädt, offenbar also Baumaterial, mit dem diese Bleibe wieder aufgerichtet werden soll. Th. erzählt uns, dass er mit der Bürgermeisterin vereinbart hat, dass jede Familie ein Haus mit einem Raum bekommt, das sie mit den Ziegeln, die sie selbst herstellen sollen, aufbauen werden. Im Haus der alten Frau bedrängt uns die Mutter der neun Kinder nochmals, ob wir ihr nicht ermöglichen könnten, dass der Strom bei ihr eingeleitet wird. Sie als Mutter von neun Kindem, als Alleinerzieherin wüsste sonst nicht, wie sie es schaffen soll. Sie fragt mich konkret, ob wir das finanzieren können. Ich antworte ausweichend, dass unser erstes Ziel einmal die Beschaffung von Dokumenten und Papieren ist, dass die Roma den Anspruch auf rumänische Sozialhilfe bekommen und dass wir über weitergehende Hilfsaktionen noch beraten müssen, dass ich mich aber zu Hause darum kümmern würde, zusätzliche Geldmittel aufzubringen. Ich habe keine Versprechen gegeben, aber innerlich fühle ich mich verpflichtet, hier noch mehr zu tun.

Auf dem Rückweg von der alten, behinderten Frau kommen wir zu einem Haus, das bereits von außen völlig aus den Fugen geraten aussieht. Es ist schräg, der Dachstuhl hängt schief, über das Stroh sind notdürftig ein paar Bleche gelegt und mit Steinen beschwert. Drinnen erwarten uns eine heftig gestikulierende und auf uns einredende alte Frau, 62 Jahre alt, und ihr Mann, dessen rechter Arm und dessen rechter Fuß aufgrund einer Thrombose nur mehr beschränkt bewegungsfähig sind. Sie sagen uns, dass sie kaum mehr schlafen können, weil es überall hereinregnet. Ein großes Schaff steht auf dem Bett, darin wird das Regenwasser aufgefangen, damit nicht das ganze Bettzeug nass wird. Ich glaube ihr das aufs Wort, denn man sieht, dass unter dem Plafond das Stroh und dazwischen der Himmel hervorschimmert. Um zu erkennen, dass das Haus akut einsturzgefährdet ist, braucht man nicht Architekt zu sein, das sieht man, wenn man einen rechten Winkel erkennt.

Im Haus gibt es auch ein weibliches Zwillingspärchen, ich schätze sie auf 16 Jahre, die Enkelkinder der Hausbesitzerin, sie leben mir ihr und dem Großvater gemeinsam im selben Ein-Zimmer-Haus. Dokumente werden besprochen, sie bekommen erhöhte Sozialhilfe, sie beträgt 910.000 Lei, das sind 25,90 Euro nach dem aktuellen Umrechnungskurs.

Wir besuchen noch ein Haus, das ziemlich am Rande der Siedlung liegt. Hinter zwei großen Haufen mit Kuhmist liegt es. Der Mann kommt heraus und beklagt sich bitter, dass die Gemeinde mit zwei großen Kübelwagen Gülle gekommen sei und diese hinter ihrem Haus in den Kanal gekippt habe. Er sagt, dass sie sich bis zu diesem Zeitpunkt im Kanal gewaschen hätten, dass sie dort gefischt hätten und dass sie das jetzt alles nicht mehr könnten, denn es stinke nach Kloake. Auch die Nachbarin sei nicht besonders sauber, der Misthaufen mit Exkrementen ihrer Kuh liege nur fünf Meter vor dem Eingang des Hauses. Er beklagt sich darüber, dass die Kinder Ausschläge bekämen. Th. verspricht, das Problem mit der Gemeinde zu besprechen. Die Papiere seien in Ordnung, er bekomme Sozialhilfe, Frau B. geht zum nächsten Haus weiter.

Zum Abschluss kommen wir noch einrnal in das Haus, in das uns Frau B. zuerst führen wollte. Die vermeintliche Mutter ist zurückgekommen, der Kinderwagen steht vor der Tür, sie ist vielleicht 35 Jahre alt, aber es ist die Großmutter des Kindes. Die Mutter des Kindes, so stellt sich heraus, wurde von Frau B. betreut, sie war bereits in S., die Papiere für ihr Baby, ein Jahr und sieben Monate alt, die Geburtsurkunde wäre bereits fertig gewesen, aber dann ist die Mutter des Kindes weggelaufen, auch die Großmutter weiß schon seit Wochen nicht, wo sie sich aufhält, und so ist dieses Kind, ein Jahr und sieben Monate alt, offiziell inexistent, obwohl es mir in die Augen sieht, obwohl es mich anlacht, obwohl es hörbar an seinem Schnuller saugt.

Wir steigen ins Auto und fahren den Weg zurück, ich kenne die Stelle nun schon, wo ich Gas geben muss, um nicht im losen Schotter stecken zu bleiben, über den ich mit dem Bodenblech schramme. Wieder auf der Hauptstraße bleiben wir stehen, Frau B. erklärt mir, was sie noch alles zu tun habe, dass sie den Nachmittag dazu verwendet, die Akten zu reparieren, zu kleben, aufzuschreiben, wer welche Behördenwege zu erledigen hat, dass sie sich morgen mit Th. nach Timisoara begeben werde, um den Vertrag mit der Caritas zu unterschreiben, damit er auch offiziell von uns angestellt wird. Th. verlässt uns, auch der Junge verlässt uns, er hat auf dem Weg von der Siedlung ins Zentrum erklärt, dass er noch nie in seinem Leben in der Zigeunersiedlung war, dass er noch nie in seinem Leben so etwas gesehen hat, obwohl er seit seiner Geburt in diesem Dorf wohnt. Ich glaube ihm, ich habe gemerkt, wie er geschwitzt hat im ersten Haus, und im zweiten Haus und im dritten Haus, aber nicht nur deshalb, weil ihm zu warm war.

Wir fahren zu A. Sie ist guter Dinge, sie lacht. Sie sieht gesund aus. Ich erwähne noch die Sachen, die ich mitgebracht habe. Sie meint, die Decken seien sehr gut, für die wäre großer Bedarf, und als ich sie noch darauf hinweise, dass das Paket mit den weichen Keksen für sie sei, da lacht sie und streichelt mir über die Hand. Sie freut sich offensichtlich, dass wir sie nicht vergessen haben. Ich wünsche ihr noch schöne Ostem und verabschiede mich. In Pe. steigt Frau B. aus, und ich fahre mit L. weiter. Knapp vor der Einmündung in die Hauptstraße fällt mir ein, dass ich in dem Tohuwabohu die Kerze für das Grab von R. vergessen habe.

Ich drehe um und fahre mit L. zurück nach P., dort suchen wir ein Geschäft, aber es gibt dort keine Kerzen, vielleicht im Laden vis-à-vis, tatsächlich gibt es dort Grabkerzen mit deutscher Aufschrift "Made in Germany". Ich kaufe die Größere. Wir fahren auf den Friedhof, L. hätte nicht hingefunden, ich kann mich noch gut erinnern. Sie geht trotz ihrer Stöckelschuhe mit, borgt mir ihr Feuerzeug, und nach kurzem Suchen finden wir auch das Grab, es ist beschriftet, daneben, unter demselben Hügel noch ein zweites frisches Grab. Ich zünde nach mehreren vergeblichen Versuchen die Kerze an, es weht ein kalter, eiskalter Wind. Ich mache noch ein Foto und dann steigen wir ins Auto und fahren weg.

Bald nach unserer Ankunft, es ist 13:30 Uhr, entscheide ich spontan, dass ich doch noch am selben Tag nach Hause fahre. L. ist ziemlich enttäuscht.

Im Kloster esse ich meine beiden Orangen, gebe Pater Bruno 50 Euro für die Übemachtung und den Schlüssel und fahre ab. Die Durchquerung von Timisoara kostet mich eine ganze Stunde. Bei der OMV-Tankstelle tanke ich mein Auto auf, ich zahle 2,2 Millionen Lei (62,80 Euro), mit dieser Summe muss eine Roma-Familie in meinem Dorf drei Monate leben.

An der Grenze in Cenad warte ich über eine Stunde, dass die Europäische Union mich wieder aufnimmt.

Donnerstag, 13. April 2006 (Gründonnerstag)

In den frühen Morgenstunden des Gründonnerstages bin ich wieder zu Hause, ich kann Ostern mit meiner Familie feiern. In Rumänien feiert man Ostern erst später, dort dauert die Karwoche für die Roma noch länger.

Kontakt

und Information:

Dr. Gernot Haupt,

Institut für Sozialarbeit, Rilkestraße 14, 9020 Klagenfurt, Österreich,

ifsoz@hotmail.com

Konto Nummer: 07002804552; Kärntner Sparkasse (BLZ 20706)

BIC: KSPKAT2K, IBAN: AT792070607002804552

Literatur:

Gernot

Haupt: Antiziganismus und Sozialarbeit. Elemente einer wissenschaftlichen Grundlegung,

gezeigt an Beispielen aus Europa mit dem Schwerpunkt Rumänien. Berlin: Frank

& Timme 2006. 343 Seiten. 36,80 Euro.

ISBN 3-86596-076-6

Gescheiterte Roma-Integration im Beitrittsland Rumänien?

Ein Bericht aus dem Zentrum der Westkarpaten im Juni/Juli 2006

Rodica Batrina ist Lehrerin und Bezugsperson für gut 50 Roma-Kinder des Zigeunerquartiers Gura Rosia mit ungefähr 500 Einwohnern. Von der Straße nicht einsehbar, erstreckt es sich entlang der stillgelegten Schmalspurstrecke direkt hinter den Gebäuden der ehemaligen Goldwäscherei des Minenkombinats Rosia Montana (seit Ende Mai 2006 stillgelegt). Geht man über die Eisenbahnbrücke, glaubt man sich in der dritten Welt: kleine Häuschen aneinandergequetscht, eine Menge Bewohner mit einer Unzahl Kinder fristen ihr Dasein - zwischen Berg und Fluß eingekeilt.

Rodicas Vater arbeitete im Betrieb von Rosia Montana, verdiente sich noch nebenbei etwas dazu als Kleinschmied und schaffte es, jedem seiner acht Kinder ein kleines Häuschen zur Hausstandsgründung zu schenken. Sie absolvierte das Forstgymnasium Cimpeni und arbeitete von 1979 an dort im Holzkombinat.

1997 erhielt Rodica einen Anruf der Kreisschulbehörde; man fragte sie, ob sie nicht als Lehrerin für die Kinder in ihrem Wohngebiet tätig sein wolle? Kurzentschlossen sagte sie zu und nahm ihre Arbeit an der Schule Carpinis unter der Direktorin Dna. Crisan auf, in einem Ortsteil der Gemeinde Rosia Montana, der auch Gura Rosia zugehört.

Qualifizierungen, die sie jährlich absolvierte, brachten ihr 2003 die Befähigung zum Unterricht in Romanés - und das trotz eines Schlaganfalls ihres seitdem partiell gelähmten Gatten. An Theateraufführungen in der Schule sowie an "Olympiaden", einer Art Wissenstest, hatte sie mit ihren Schülern mit Erfolg teilgenommen. Nun eröffnete ihr in diesem Jahr die Direktorin, sie solle an eine andere Schule des Bezirkes versetzt und ihr Romanes-Unterricht von einem anderen Lehrer übernommen werden.

Trägt diese Einsatzplanung nicht alle Komponenten des "Mobbing" und ist der Schlusspunkt nach einer Serie von Demütigungen und Ausgrenzungen, die sich Rodica in ihrem Schulalltag gefallen lassen musste?

Nur zwei Beispiele werden hier exemplarisch aufgeführt:

Kein Besuch von Seiten der Kreisschulbehörde erfolgte während ihrer Tätigkeit in der Schule von Carpinis - und dies trotz zunehmenden Druckes von EU-Seite in Richtung Roma-Integration. Gegen den Widerstand der Direktorin und Kolleginnen, mußte sie die Präsenz der zahlenmäßig größten Schülergruppe im Elternrat durchsetzen. Selbst der Bürgermeister, von Rodica um Hilfe gebeten, unterstützte sie bei derartigen Bestrebungen nicht, sondern votierte für die rumänische Bevölkerung. Weiter versuchte die Direktorin ihr die besseren Schüler abzuwerben um ihr so das Wasser abzugraben, was unter großer Mühen verhindert werden konnte.

"Ich dachte immer, was soll ich mich beschweren? In erster Linie geht es doch um die Kinder und deren Zukunft und ich wollte doch, daß es besser für sie wird."

Das Gespräch mit Rodica Batrina findet in einer für arme Länder typischen Mittelding zwischen Café, Gemischtwarenladen und Schenke statt - inmitten des Quartiers. Unter Sonnenschirmen einer Bauerei verstecken wir uns vor der Hitze. Rodica ist Ende vierzig und hat ein fröhliches, aufgeschlossenes Gesicht, die Haltung und Sprache einer Lehrerin. Fünf Bewohner schieben eine Draisine mit großen Steinen für ein Hausfundament heran: es gibt hier keinen Straßenanschluß. Einer Schülerin von ihr, die gerade zum Einkaufen kommt, sagt Rodica, daß sie ihr später noch etwas Wichtiges mitzuteilen hat.

Das ist der große Vorteil für die Kinder und Jugendlichen hier: ihre Lehrerin lebt unter den gleichen Bedingungen, kann Elternhäuser und außerschulische Bedingungen am besten einschätzen. Aber sie ist kein Einzelfall mit ihrem Kummer: der zweite Lehrer für Romanés im Gebiet der Westkarpaten (Kreis Alba) - und es gibt derzeit dort nur zwei - Tiberiu Padurean, hat für diesen Herbst noch keinen Vertrag in den Händen. Eine Lehrerin für Romanés aus Brad, Kreis Hunedoara, soll seine Arbeit mit den Kindern des Valea Caselor ("Hüttental") von Cimpeni, weiterführen. Man gibt sich von Seiten der Behörde so, als hätte man die Richtlinien für die Roma-Bevölkerung gar nicht gelesen. Die vorgesehenen Gelder kommen hier nicht an. Dl. Padurean, drahtig, mit 25 gerade seine Lehrerausbildung beendet, schüttelt seinen Kopf, spricht leise und bestimmt.

Es müßten sehr viel mehr Stellen für Romanés-Lehrer geschaffen werden. Bis dahin wäre ein Auto als Transportmittel für den Lehrer in die verschiedenen Gemeinden mit Zigeunergruppen (Avram Iancu, Girda, Albac etc.) sinnvoll. Wo befinden sich Gelder für Lehrtafeln und Unterrichtsmaterial? Kinder-freizeiten für Roma-Kinder? Kein Geld vorhanden. Und noch eine Vision von ihm: Eine kleine Schule im Valea Caselor wäre das Beste. Schulzimmer im ersten Stock und ein Kindergarten mit Dusche und Toiletten im Parterre. Dann wäre der Schulweg, der bisher über zwei Kilometer beträgt, kein Hindernis mehr.

Stefan Nutu, der Dritte im Bunde, über den ich schon im "Rumänienrundbrief Halle" den Artikel "Der Beauftragte für Roma-Fragen des Kreises Alba Iulia schildert seine Lage" (2004) veröffentlicht hatte, stellt sich die Frage, wie es im Fall von Frau Batrina möglich ist, Roma-Kinder in Klassen ohne Unterricht in Romanés abzuwerben? Welcher pädagogische Impetus steht hinter dieser Haltung? Führt das nicht zur Auflösung gewachsener pädagogischer Struk-turen eines Klassenverbandes? Ist es nicht von Bedeutung, das Selbstbewußtsein anhand der Muttersprache zu festigen und im zweiten Schritt auf die Landessprache auszuweiten?

Und da es in anderen Gemeinden ebenso große Zigeunerpopulationen wie in Cimpeni oder Gura Rosia gibt, deren (Zigeuner-)Präsidenten aber keinen Wert auf muttersprachlichen Unterricht legen oder, einfach für eine derartige Position ungeeignet, wäre es da nicht sinnvoll, wenn Dl. Nutu ein Fahrzeug oder wenigstens Benzingeld für die Fahrt mit seinem alten Trabant erhielte?

"Die uns zustehen Gelder versickern immer irgendwo. Man kann den besten Willen haben, wie es der Cimpener Bürgermeister zusammen mit mir versucht hat, acht neue Häuser im Valea Caselor zu bauen. Vergebens macht man einen Plan, bezahlt den Architekten, wenn es dann von der genehmigenden Behörde - ohne Angabe von Gründen - abgelehnt wird."

P.S.: Diesen Bericht habe ich aus Zeitgründen nicht nachgeprüft, habe mich nicht mit Frau Crisan getroffen, in der Schulbehörde nachgefragt, etc. Dennoch erschienen mir die Schilderungen der Wahrheit entsprechend und veröffentlichenswert.

Stephan Drube, Wernigerode, den 22. Juli 2006

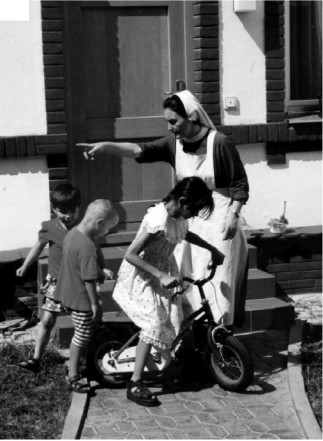

Behinderte Kinder aus dem Kindergarten der Mallersdorfer Schwestern in Oradea/Rumänien brauchen therapeutisches Spiel- und Übungsgerät

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung, Internationale Arbeit und Militärseelsorge des Main-Tauber-Kreises sammeln Spenden für den Kauf der Geräte

Pressemitteilung von Diakon Manfred Nenno

Main-Tauber-Kreis. 12 kleine Kinder im Kindergartenalter und 2 Schulkinder, aus verarmten Familien oder von der Straße, mit starken körperlichen und geistigen Behinderungen betreuen die Mallersdorfer Schwestern in ihrem Kindergarten in Oradea/Rumänien. Liebevoll kümmern sich die Schwestern täglich um die Kinder, geben ihnen Medikamente und ein warmes Essen. Für die körperlichen Leiden der Kinder, sie werden von einer Therapeutin betreut, werden aber vor allem spezielle Sport- und Spielgeräte benötigt, die in Rumänien nicht vorhanden oder aber sehr teuer sind. Da die Schwestern keinen Lohn und keine Unterstützung vom Staat oder der Kommune bekommen, sind sie auf Spenden von vielen Menschen angewiesen. Seit ca. 6 Jahren unterstützt unser gemeinnützige Verein "Hilfe die ankommt und Mut macht" mit ihrem Schirmherrn Minister Prof. Dr. Reinhart und mit Unterstützung der KAB und der Militärseelsorge, die Schwestern. Bei der Finanzierung und dem Kauf der Sport- und Spielgeräte in ausreichender Anzahl sind wir aber alleine überfordert, da noch laufende langfristige Hilfe für die Schul- und Berufsausbildung oder Patenschaften für Kinder von uns eingesetzt werden. Wir bitten daher um Ihre Spende, um auch hier helfen zu können.

Spenden können Sie auf unser Konto bei der Sparkasse Tauberfranken, Kontonummer 5009519, Bankleitzahl 67352565 oder bei der Postbank, Kontonummer 611322755, Bankleitzahl 66010075. Weitere Informationen bekommen Sie über Diakon Manfred Nenno, Telefon 09345-929057, oder über unsere Homepage www.rumänien-kinderhilfe.de

Musikalische Gemeinschaft

Eine Posaunenfreizeit in Siebenbürgen

Mittagskonzert der Bläser vom hannoverschen Poscumenwerk in Keresztur. Foto: Laszlo Sebestyen

Keresztur - Cristuru: ein Städtchen im ungarischen Teil Siebenbürgens in Rumänien.

Große schwarze Koffer, blitzende Instrumente werden ausgepackt, Notenständer aufgeklappt.

Publikum sammelt sich in der brütenden Mittagshitze. Bläser und Bläserinnen formieren sich.

Viele, viele Jugendliche. Kinder, wenig Ältere. Ein Bus mit Götünger Kennzeichen.

Er trägt ein großes, buntes Plakat. Wer Deutsch kann, entziffert:

"Bläserfreizeit mit dem Posaunenwerk der hannoverschen Landeskirche."

Ein kleinerer Mann voller Power springt vor die Gruppe, hebt die Hände und dirigiert das erste Stück.

Beste typische Posaunenchormusik erklingt: Das Mittagskonzert hat begonnen.

Das nächste Stück dirigiert ein anderer. Er spricht mit den Spielerinnen und Spielern ungarisch -

wo kommen denn wohl die Musikanten her? Musik dieser Art ist hier völlig unbekannt.

Zwölf Stücke werden dem fasziniert zuhörenden Publikum geboten. Getragene und fetzige Stücke erklingen,

das letzte ist zweifellos der Höhepunkt. Warum spielen sie hier? Markus Zeipert, 24 Jahre alt,

Mitglied im Posaunenrat in Hannover, erzählt später:

"Als mich Wolfgang Gehrts, Landesobmann des Posaunenwerks, fragte, ob ich hier in Siebenbürgen

eine Bläserfreizeit leiten will, habe ich sofort und mit Begeisterung zugesagt." Und jetzt?

"Ich bin total beeindruckt von der gemeinsamen Arbeit mit meinem ungarischen Partner.

Ich bin mit sechs Kollegen und Kolleginnen hergekommen. Wir wollten die in den "Familienhäusern"

für Waisenkinder begonnene Bläserarbeit durch diese Freizeit unterstützen.

Die Gastfreundlichkeit der Kinder und Jugendlichen, das Zusammenwachsen zu einer Gemeinschaft,

die musikalische Arbeit waren ein großes Erlebnis. Wir sind großartig zusammengewachsen."

Gerrit, 22 Jahre alt, aus Papenburg, bestätigt dies in jeder Form:

"Die Freizeit hat sich wirklich gelohnt, sie hat allen etwas gebracht.

Auch die große Altersspanne war in keiner Weise ein Problem. Wir haben uns super verstanden."

Sören, 19 Jahre alt, ebenfalls aus Papenburg, fand es phänomenal, wie die Verständigung immer

besser auch ohne Dolmetscher funktionierte. "Wir haben uns richtig aufeinander eingespielt,"

Dirk Baumann, Gelle, ergänzt: "Immer mehr hat sich jede und jeder geöffnet, die Musik war es,

die uns zusammenbrachte, die unser Sein bestimmte. Die non-verbale Kommunikation war beeindruckend."

Joszef Simofe, 38 Jahre alt, von den Familienhäusern angestellt als Musiklehrer, sagt:

"Ich bin ganz erfüllt von diesen Tagen. Sehr gut, sehr gut! Zehn Tage Musik so zu erleben ist

einfach ein tolles Erlebnis. Ich bin dankbar, dass das hannoversche Posaunenwerk uns diese Freizeit

ermöglichte."

Harald Riese

"Gemeinsam lernen - würdevoll miteinander das Leben gestalten"

Ein Projekt für Menschen mit Behinderung in Rupea/Reps und Umgebung

Im Judetul Brasov, um genau zu sein in Rupea/Reps und Umgebung, wird gerade das Projekt für Menschen mit Behinderung "Gemeinsam lernen - würdevoll miteinander das Leben gestalten" aufgebaut. Dieses Projekt wurde vom VfJ e.V. aus Dresden, Deutschland und seinem Kooperationspartner Copiii Europei e.V., einem rumänischen Verein begründet. Aktion Mensch hat eine Teilförderung für drei Jahre bewilligt. Dadurch konnten insgesamt drei KoordinatorInnen, zwei rumänische und ein deutscher, eingestellt werden. Ebenso helfen Praktikanten beim Aufbau des Projektes. Die Universität Transsilvanien in Brasov ist ein weiterer Partner.

Diese werden in Rupea/Reps und einem Radius von ca. 20 Kilometern (es sind darin ca. 25 Dörfer) das Projekt bekannt machen. Familien mit einem Angehörigen mit Behinderung sollen angesprochen werden. Wir wollen ihnen Aufklärung und Unterstützung anbieten, ebenso Möglichkeiten aufzeigen, sich mit dem Thema Behinderung neu auseinander zu setzen. Außerdem möchten wir diesen Familien einen Anschub an Hilfe zur Selbsthilfe bieten. Ebenfalls organisieren wir Weiterbildungsangebote für Familienangehörige und für pädagogisches Personal aus Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Alles das soll nach einiger Zeit in einer fest installierten Beratungsstelle in Rupea/Reps und einem ambulanten mobilen Dienst münden.

Abschließend möchten wir noch anmerken, dass es gerade in einer dörflichen Gegend wie die in Rupea/Reps noch immer als eine Strafe Gottes angesehen wird, wenn Frauen Kinder mit Behinderung auf die Welt bringen. Dementsprechend verhalten sich dann auch viele Menschen. Diesem entgegen zu wirken, ist unser Anliegen. Auch Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeiten bekommen, ihre Persönlichkeit zu entfalten.

Im Folgenden finden sie Texte von Mitarbeitern des Projektes:

Tina Bing (29) , Erzieherin

Nun läuft es schon zwei Monate, das neue Projekt in und um Rupea (Reps). Es ist faszinierend, im pädagogischen Team mitzuerleben und dabei mitzuwirken, wie Ideen Gestalt annehmen und Licht in eine schwer zu durchdringende, komplexe Sache kommt. Die Konzeption steht schon!

Was mir besonders gefällt: Es werden auch rumänische Professoren und Studenten mitwirken - das deutsch-rumaenische Projekt soll vor allem nachhaltig den Umgang mit Men-schen mit Behinderungen verbessern. Gespannt bin ich, wie wir die gesteckten Ziele, etwa die Beratungsstelle oder Selbsthilfegruppen umsetzen können. Besonders in Rumaenien läuft sovieles anders als geplant, das kann ich nach 4 Jahren Leben hier sagen.

Mir ist klar: Projekte von Ausländern sind schnell Selbstzweck. Wenn, dann kann es nur darum gehen, regionale Kräfte zu wecken und zu begleiten.

Ricarda Borchert (24), Studentin

In ersten Besuchen konnten wir die Lebenssituation einzelner Menschen erfahren und die große Armut, in der sie leben müssen. Oft fehlt es an Gegenständen, die umgerechnet nur ein paar Euros kosten. An Geld und Gelegenheit, diese zu erwerben, mangelt es. So fehlt zum Beispiel ein Moskitonetz für einen schwer behinderten, bettlägerigen Jungen, damit ihn die Fliegen nicht mehr so stören.

Ein anderer Mann braucht einen funktionsfähigen Rollstuhl, mit dem er endlich mal wieder durchs Dorf fahren kann, statt den ganzen Tag in seinem Bett zu sitzen. Er schnitzt Stiele für Geräte für die Feldarbeit, so dass zum Beispiel eine einfache Bohrmaschine eine echte Arbeitserleichterung wäre. Statt diesem Mann zu helfen, wird er noch zusätzlich von seinen Nachbarn verspottet und bestohlen. Die "Helfenden" lassen sich von ihm fast jeden Handschlag bezahlen. Schwierig wenn man bedenkt, wie schnell dann eine geringe Rente für Menschen mit Behinderung aufgebraucht ist.

Zwischen dem Stand der Hilfe in Deutschland und hier vor Ort klafft eine gewaltige Lücke. Man muss die eigenen Vorstellungen zum Teil beschneiden und erfahren, welche Hilfe für die Menschen hier Sinn macht. Nachhaltige Hilfe ist nur mit den Menschen möglich, und nie allein mit gut gemeinten Ratschlägen.

Ich bin sehr dankbar, gemeinsam mit meinem Mann an diesem Projekt arbeiten zu können. Mein Studium der Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Rehabilitationspädagogik trägt das seine dazu bei.

Alexander Borchert (33), Student

Ich bin Student der Rehabilitationspädagogik an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und stehe kurz vor dem Abschluss. Das Projekt, an dem ich nun gerade mit meiner Frau in Rumänien arbeite, ist eine der wichtigsten Aufgaben, deren ich mich jetzt stellen will.

In diesem Land hat ein Mensch mit Behinderung selten oder keine Entfaltungsmöglichkeiten, manchmal nur sein nacktes Leben und Überleben. Dinge, die man sich in Deutschland sicherlich kaum vorstellen kann.

Um so überzeugter bin ich davon, dass auch wir, in unserem Team, gute Hilfe leisten können. Diese Hilfe aber nur dann, wenn wir nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen, sondern uns sensibel auf die Lebenslagen der Menschen mit Behinderung wie auch ihren Familien einstellen können. Ein vertrauensvolles Miteinander möchten wir aufbauen, das uns befähigen soll, die besten, möglichen und gewollten Veränderungen für den jeweiligen Menschen mit Behinderung und eben auch ihren Familien zu erreichen. Hilfe zur Selbsthilfe ist so ein oberstes Gebot unserer Arbeit vor Ort. Eine Veränderung von Ansichten und tradierten Lebensweisen kann nur mit, nie gegen die Menschen geschehen. Und so hoffe ich, dass wir mit diesem Projekt nachhaltige Unterstützung und Hilfe, aber auch Veränderungen bewirken können.

Marinela Simon

Mein Name ist Marinela Simon und ich bin seit Mai 2006 Mitarbeiterin in diesem Projekt. Im Jahr 2003 habe ich die Fakultät für Recht und Soziologie innerhalb der Transilvania-Universität in Brasov/Kronstadt abgeschlossen mit Spezialisierung Soziologie. Momentan bin ich Universitätsassistentin in der Fachrichtung Soziologie/Philosophie der gleichen Universität und bin als Sozialarbeiterin in einem Tageszentrum für Obdachlose in Kronstadt/ Brasov angestellt.

Wenn ich auf die Frage antworten sollte "Was hat Sie bewogen, an diesem Projekt teilzunehmen?", dann würde ich antworten, dass die Umsetzung dieses Projektes herausfordert, nämlich Menschen mit besonderen Einschränkungen (so sage ich) wahrhaftig zu sehen, zu fühlen, mit ihnen zu arbeiten und sie zu verstehen, zum Beispiel mit Down-Syndrom. Ein anderes Motiv ist: Seit diesem Jahr werden vermehrt an der Universität Seminare zur selben Problematik stattfinden.

Ich bin keine sehr gesprächige Person, doch mir ist bewusst, mittels solcher Projekte kommt man zum einen in Kontakt mit Menschen, die Hilfe brauchen und zum anderen mit jenen, die ausgebildet sind, die Hilfe anzubieten, die andere benötigen. Diese Tatsache hat sich als real erwiesen anhand dieses Projektes in Dacia/ Stein und Rupea/ Reps, in welchem ich sehr gut mit dem ganzen Team zusammenarbeite (seien es andere Koordinatoren oder Studenten oder deutsche Praktikanten). Die bisherigen gemeinsamen Aktivitäten haben mich sehr zufrieden gemacht, auf beruflicher und auch persönlicher Ebene.

Ich wünsche mir weiterhin, dass die Seminare, welche ich in Zusammenarbeit mit Torsten konzipieren und organisieren werde und an welchen die Mitarbeiter teilnehmen werden, die in sozialen öffentlichen Einrichtungen zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung tätig sind, mich ebenso zufrieden machen werden, wie jene Aktivitäten mit Tina und ihrem Team.

Cordula Binder (24), Studentin

Ich bin nun seit 4 Wochen Mitarbeiterin dieses Projektes und mein Praktikum wird noch über weitere 5 Monate gehen. Meine Aufgabe ist es, zusammen mit Tina das vom bisherigen Team entwickelte Konzept weiter in die Tat umzusetzen und die begonnene praktische Arbeit fortzuführen. Dank der intensiven Vorarbeit und gründlichen Einweisung durch meine Teamkollegen, fühle ich mich gewappnet für die Herausforderungen, die das Projekt mit sich bringt.

Einerseits besuchen wir die Menschen mit Behinderung und deren Familien, wir stehen also im direkten Kontakt mit ihnen und versuchen durch kleine Hilfestellungen ihre Lebenssituation spontan aufzuwerten. Andererseits bemühen wir uns, Strukturen eines Hilfesystems zu schaffen, die auch ohne uns Deutsche in ein paar Jahren weiter bestehen können. In beiden Bereichen gab es schon Erfolge, schöne Erlebnisse und Momente, die Mut machen und den Sinn unserer Arbeit bestätigen.

Mir liegt sehr am Herzen, dass unsere Arbeit hier Wurzeln schlägt und schrittweise tiefgreifende Veränderungen bewirkt - bei den Menschen selbst und auch in den gesellschaftlichen Institutionen. Dazu können die geplanten Weiterbildungsseminare beitragen, und besonders die Beratungsstelle in Rupea, die wir als nächstes großes Ziel verwirklichen wollen. Denn auch wenn ich die Lebensumstände einiger Menschen mit Behinderung als unzumutbar empfinde und mit meiner Denkweise nicht wirklich fassen kann, warum sich da nicht augenblicklich etwas tut, bin ich mir sehr bewusst darüber, dass wir uns als Außenstehende nicht anmaßen können, die Dinge eigenständig zu verändern. Wir müssen uns bemühen der Entwicklung auf die Sprünge zu helfen, ohne dabei zu viele Schritte vorwegzunehmen.

Rundbrief September 2006

Hilfsverein Jonas e.V.

für die Wohltätigkeitsgesellschaft "Jonas e.V."

in Klausenburg/Cluj-Napoca, Rumänien

Renate

Schumacher,

Riensberger Straße 71a, 28359 Bremen

Tel. (04 21) 2 44 92 73, Fax (04 21) 2 44 92 68

E-Mail: renatecluj@aol.com

Liebe Jonas Freundinnen und liebe Jonas Freunde!

Herzlich möchte ich den vielen Spendem und Spenderinnen danken für Ihre Geld- und Sachspenden. Mit Ihrer Hilfe war es wieder möglich, Hilfstransporte nach Rumänien zu schicken. Mein Dank geht an die verschiedenen Rotary-Clubs und Inner Wheel-Clubs, an gute Bekannte, Freunde und Freundinnen im In- und Ausland, die die Arbeit von Jonas seit Jahren treu unterstützen. Auch danke ich den verschiedenen Kirchengemeinden für ihre Unterstützung - und nicht zu vergessen die jungen Menschen einer Schule, die mit ihrer Lehrerin Geld, Kleidung und Spielzeug sammelten.

Ein besonderer Dank geht auch an die vielen Helfer und Helferinnen, die unermüdlich die vielen Sachspenden sortieren und verpacken - oft im Verborgenen! Allen danke ich herzlich für Ihre Zeit und Hilfsbereitschaft.

Sicherlich erinnem Sie sich an die dramatischen Bilder, die im April im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Das Donaudelta in Rumänien wurde von schweren Überschwemmungen heimgesucht und viele arme Menschen hatten ihre Häuser und ihr ganzes Hab und Gut verloren.

Eigentlich hatte der rumänische Jonas-Verein geplant, die Hilfsgüter des Juni-Transports direkt zu den Überschwemmungsopfem zu bringen. Aber dem Verein wurde von offizieller Seite im Mai mitgeteilt, dass Lastkraftwagen mit Hilfsgütern frühestens nach einem halben Jahr dort hinfahren dürften. Die Erde sei noch wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen.

Fast jeder Rumäne kennt den Namen des kleinen Ortes Tirlişua, das nördlich von Bistriţa liegt, 118 km von Cluj entfernt, denn hier wurde der bekannte Autor Liviu Rebreanu geboren. (Eins seiner Bücher erhielt nach der Verfilmung einen Preis in Cannes).

Als ich am 19. Juni unserem Hilfsgüter-Transport mit dem PKW nach Rumänien folgte, ahnte ich nicht, dass zur gleichen Zeit ein schreckliches Unwetter dieses kleine Dorf überschwemmt hatte. Am Morgen schien dort noch die Sonne, aber plötzlich verdunkelte sich der Himmel und das ganze Dorf wurde - ohne Vorwarnung - von heftigen Regengüssen überschwemmt. Schlammige Wassermassen zerstörten die Häuser. Aus den Bergen riß die Flut des kleinen Baches im Tiblea-Tal Bäume, Zementmasten mit elektrischen Leitungen, Häuser, Viehställe, Möbel, Autos und sogar Lastkraftwagen mit sich ins Tal. Für 13 Menschen (6 davon waren Kinder) kam jede Hilfe zu spät. Auch viele Tiere gingen in den Wassermassen zugrunde. Eine Katastrophe solch apokalyptischen Ausmaßes haben die Bewohner seit Generationen nicht erlebt. Ein Dorfbewohner sagte: "Wir haben bis auf unser Leben alles verloren." Rasch wurde ein Treffen der Jonas-Mitglieder einberufen. Einstimmig wurde beschlossen, dass die Hilfen, die jetzt im Juni angekommen waren, und eigentlich für die Opfer im Donaudelta bestimmt waren, den Menschen in Tirlişua zugute kommen sollten.

So brachte der Jonas-Verein wenige Tage später die wichtigsten Sachspenden, die zuerst dringend benötigt wurden, wie Gummistiefel, Schubkarren und Handwerkzeug, zu den Flut-geschädigten in Tirlişua. Danach belieferte Jonas den Ort noch drei Mal mit Kleinmöbeln Matratzen. Betten, Bettzeug und Küchenutensilien. Wie froh waren wir, dass wir erst kurz vor dem Juni-Transport große Mengen an Töpfen, Pfannen, Bestecke - und neue Schuhe und Gummistiefel erhalten hatten! Insgesamt konnten wir 35 Familien Hilfsgüter übergeben.

"Wir danken euch für die Hilfe..." und als zwei junge Besucher aus Bremen mit einigen Mitgliedern des Jonas-Vereins zum vierten Mal dort hinfuhren, diesmal mit Schokolade, die unserem Verein aus Bremen gespendet wurde, sagten einige Frauen: "Dass ihr uns besucht gibt uns neuen Mut - wir freuen uns natürlich über die Hilfsgüter, aber euer Besuch ist für uns so wichtig - denn jetzt wissen wir von euch, dass ihr uns nicht vergesst ... !"

Eines unserer Mitglieder erzählte uns dann, dass der Ort Albeşti nicht so weit von Tirlişua sei. Ihre Bekannte arbeitet dort als Lehrerin. Sie erzählte, dass die Menschen dort besonders arm seien. Das monatliche Durchschnittsgehalt einer Familie würde 52,50 Euro betragen. Wir fuhren zweimal dorthin und brachten für 29 Familien Kleidung, neue Schuhe und für die Kinder Spielzeug und Schokolade. Die Menschen staunten: "Was müssen wir euch bezahlen?" hiess es immer wieder. "Wir haben noch nie solche Hilfen erhalten.." Alles wurde sehr dankbar angenommen.

Aus Cluj und Floresti ist noch zu berichten, dass wir unsere armen Nachbarn und Patienten natürlich nicht vergessen. Zu Weihnachten und zu Ostem wurden wieder je 100 Pakete mit Grundnahrungsmitteln von Jonas-Mitgliedern persönlich zu den Ärmsten der Armen gebracht.

Leider sind in Rumänien gerade die Grund-nahrungsmittel fast genau so teuer wie bei uns im Westen, manchmal sogar noch teurer, wie z.B. Speiseöl. Die Preise der Mieten steigen, und die Kosten für Strom, Wasser und Gas sind in letzter Zeit ebenfalls stark gestiegen, aber die Renten und Gehälter werden kaum erhöht.

Die "Hilfen zur Selbsthilfe" werden besonders gerne angenommen, wie z.B. Nähmaschinen. Seit Jahren betreuten einige Jonas-Mitglieder eine Gruppe von Jungen in einem Kinderheim in Jucu, 25 km von Cluj entfernt. Einige Jungen sind behindert, aber alle sind Vollwaisen. Diese lebten für viele Jahre zusammen in einem großen Saal des Heimes. Inzwischen sind sie älter geworden und sind jetzt junge Männer von ca. 20 Jahren. Sobald die Jugendlichen das 18. Lebensjahr erreichen, müssen sie das Heim verlassen. Einige haben (mit gespendeten Nähmaschinen von Jonas) eine Schneiderlehre absolviert und nähen moderne Kleidungsstücke. Sie verdienen inzwischen ihren eigenen Lebensunterhalt. Zwei von "unseren Jungs" kamen zu uns und sagten: "Ihr habt uns so oft im Heim besucht und uns mit wichtigen Sachen unterstützt, jetzt möchten wir etwas von unserem Dank an euch zurückgeben. Können wir euch bei eurer Arbeit helfen?"

Dieses Angebot wurde gern angenommen. So halfen Tudor und Stefan bei schwierigen Reparaturarbeiten am Jonas-Haus kräftig mit. Hier musste der Keller von aussen isoliert werden, denn bei starkem Regen stand der Keller immer unter Wasser.

Die jungen Männer halfen auch bei der Arbeit auf dem Jonas-Feld. In diesem Jahr war die Ernte besonders groß. Keiner glaubte, dass das Feld in diesem Jahr viel hergeben würde, denn am 2. Juni musste in den Schulen noch geheizt werden, so kalt war es noch nach dem langen Winter. Doch die Natur holte die Zeit schnell auf, und mehrere Großfamilien erhielten Erbsen, Wachsbohnen, Gurken, Salat, Kohl, Süß- und Sauerkirschen, Aprikosen und Weintrauben.

Vor einigen Jahren begann Jonas mit einem Projekt für 4 junge Familien, die in unwürdigen Behausungen lebten. Der Verein hatte dankenswerterweise Gelder erhalten für das Baumaterial für vier neue Häuser. Gebaut wurden diese in Eigenregie unter Leitung und Aufsicht des jeweiligen Pfarrers, unter Mithilfe von Freunden und Bekannten. Um nicht den Neid der Nachbam zu wecken, sind alle Häuschen absichtlich noch unfertig belassen, entweder der Putz fehlt noch oder es gibt noch keine Zimmertüren o.ä., aber in allen Fällen sind die Besitzer schon eingezogen. (Ich musste mich selber erst an diese Eigenart gewöhnen, wollte ich doch immer den Spendern mitteilen: "Die Häuschen sind ganz fertig!"). Aber ich möchte Ihnen, liebe Leser und liebe Leserinnen, mitteilen, dass in diesen Familien alle strahlende Gesichter bekommen haben! Sie haben offensichtlich ein neues Wertgefühl - Ihre frühere missliche Lage hatte sie immer traurig, depressiv und hoffnungslos erscheinen lassen, und jetzt sind alle auffallend froh und glücklich und die jungen Eltern sehen viel jünger aus!

"Früher wollte ich sterben, jetzt nicht mehr. Ich danke dem Jonas-Verein, dass ich einen Elektro-Rollstuhl erhalten habe, und dass ich die Mittel für eine Rampe von einem Spender bekommen habe. Nach zweijähriger schriftlicher Korrespondenz mit den Ämtern ist die Rampe endlich genehmigt worden - sie ist zur Zeit vor meiner Wohnung in Bau. Ich freue mich, dass ich dann selbständig bin und hinausfahren kann." (Olivia Coldea, 49 Jahre, durch eine fortschreitende Nervenerkrankung an beiden Beinen gelähmt).

"Mein ganzes Leben ist verändert. Von einem Spender erhielt ich einen Laptop. Ich kann jetzt sogar verschiedene christliche Sendungen empfangen. (Mihaela Kozak, 50 Jahre, gelähmt und an den Rollstuhl gebunden durch die Erkrankung Multiple Sklerose, wohnt mit Ehemann und Mutter in einem Ein-Zimmer Apartment.) "Ich verbringe fast den ganzen Tag allein in unserem Zimmer. Durch das Internet bin ich jetzt mit der Aussenwelt verbunden. Ich bin so dankbar und glücklich!"

Maria Vaida, 36 Jahre : "Ich danke dem Jonas-Verein, dass ich eine Zahnprothese bekommen habe. Ich hatte lange Zeit Zahnschmerzen und diese konnte ich nur mit schmerzstillenden Tabletten ertragen. Für eine zahnärztliche Behandlung hatten wir kein Geld. Mitglieder vom Jonas-Verein vereinbarten einen Termin bei einer Zahnärztin, die mir sagte: "das war aber höchste Zeit, der ganze Kiefer war vereitert..." Jetzt geht es mir wieder gut, und ich bin stolz auf meine neuen Zähne!"

Das sind nur drei von mehreren Danksagungen, die unsere Jonas-Mitglieder fast täglich erhalten. Und diese möchte ich hiermit an Sie weitergeben!

Gespendete Krankenpflegemittel, auch Rollstühle und orthopädische und medizinische Hilfsmittel werden u.a. an den Verein "Sfinta Familia" (Heilige Familie) abgegeben, wo einheimische Ärzte in ihrer Freizeit Patienten, die sehr arm sind, umsonst behandeln. Der Jonas-Verein vertritt die Auffassung, dass gerade dieser freiwillige Dienst der Ärzte unterstützt werden sollte.

Wenn Hilfsgesuche an den Jonas-Verein in Cluj herangetragen werden, prüft ein 11-köpfiger Ausschuss die Bedürftigkeit. Für eine Hilfszusage werden von unseren rumänischen Freunden sehr strenge Maßstäbe angelegt.

Durch eine Sammelaktion der Kirchengemeinde Lemwerder und durch eine Spende großer Mengen von neuen Schuhen aus Kulmbach sind unsere Container jetzt schon prall gefüllt! Der nächste Transport ist für den 7. Oktober geplant. Nur durch Ihre Hilfe und Unterstützung ist es möglich, unseren Mitmenschen - dem Kranken, dem Behinderten, dem Armen - eine Stütze in seiner Not zu sein.

Es grüßt Sie - auch im Namen des Jonas-Vereins -

Renate Schumacher

Ein Foto von Helgard Gebhardt

... passend zum Thema "Hilfstransport"

... soweit die Wolken gehen

Barock-Musikanten auf siebenbürgischen Dörfern

von Jens Langer

An einem

Sonntag im August klang im siebenbürgischen Sibiu/Hermannstadt eine achttägige

Tournee von "Barocco Locco" aus, dem niederländisch-deutschen Ensemble (Saskia

van der Wel, Sopran; Arwen Bouw, Violine; Fritz Heller, Zink) mit dem

Klausenburger Musikstudenten Wilhelm Schmidts an der Orgel als Gast. In der

Ferula der Evangelischen Stadtpfarrkirche, wo die Darbietung auf starkes

Interesse stieß und große Anerkennung fand, schlossen damit Konzerte in 4

Städten und

4 Dörfern Siebenbürgens ab. Die Stadt-gemeinden verfügen über musikalische

Tradition und in Sibiu, der künftigen Kulturhauptstadt Europas, über eine

reiche Aufführungspraxis. "Wie aber wird es in den Dörfern?", fragten sich die

Initiatoren vom Verein "Hosman durabil" und von der siebenbürgischen Agentur

"KulturLand": Restgemeinden nach dem lawinenartigen Exodus ab Ende 1989 aus dem

Land und damit auch der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekennt-nisses

(14.300 Mitglieder) - Gemeinschaften aber auch, die sich gerade erst wieder

finden. In Trappold, 15 km südlich von Schäßburg, z. B. werden die Gäste in der

Kirche (13. Jh.) erwartet, die im 16. Jh. wehrhaft umgebaut wurde: Nun steht

sie mürbe im Verfall und zugleich doch auch schon wieder im Aufrichten. Die

jahrelange zähe Arbeit von Sebastian Bethge aus der Mark Brandenburg und von

Dagmar Mazur, Lehrerin aus Bayern in Rumänien, zeigt Wirkung: Burghüterwohnung

und ein Turm sind saniert, die weitere Sicherung läuft. Und im August zeigt

sich, wie das Gemäuer belebt ist von dem Schöpfergeist, der offen und fürs

Künftige in der Gegenwart ist und darum anders als vieles von geschehener

Resignation, Flucht und Vergeblichkeit. Über 40 Menschen, 12 Kinder darunter,

sind gekommen. Der von weither angereiste Pfarrer hat von seinen Dörfern

mitgebracht, wer gern wollte. Auch von der jugendlichen, ganz anderen Koalition

der Willigen sind Menschen angereist, die etwas mit Siebenbürgen anfangen

können und Dank ausdrücken möchten: Praktikanten aus Sibiu und Dresden,

Neusiedler aus Münster und Polen, Gäste aus Deutschland und Skandinavien - in

einem Dorf am Rande der Magistralen! Alle herbeigewünscht, herbeigefahren oder

-gezaubert. Die Professionalität der Musizierenden ist das eine, die

Nichtprofessionalität der Hörerschaft das andere. An diesem entfernten Ort

begegnen und erheben sie einander und schwingen sich auf zu einem anhaltenden

Glücksgefühl. Die Töchter des rumänischen Burghüters vom Nachbardorf tragen

ihre besten Sachen. Der Plastereif im Haar der Elfjährigen wird mehrfach

zurechtgerückt, sonst sind sie Auge und Ohr, informieren sich gegenseitig über

jeden speziellen Einsatz der Violinistin und versenken ihr Antlitz in die

Gestalt der Sängerin. Das glückliche Leben läuft gar nicht im Film, es findet

vor ihrem Angesicht mit ihnen statt, und sie gehören jetzt dazu: So nah junges

Leben, so nah alte Kunst. Die Frau aus der Moldau mit dem Mann aus der Ukraine

und 2 Kindern - alle entzückt, das Jüngste legt sich und schlummert in der